こんにちは、不動産投資家のトムです。

今回はコロナ渦によって賃貸物件のニーズがどのように変化したのかについて考察してみようと思います。私は23区内に区分RCマンション2室、神奈川県大和市にRCマンションを1棟、つまり首都圏の都心と郊外の双方に物件を持っておりますが、世界を襲ったコロナ渦によって、特に「立地」と「構造」の観点で、コロナ渦以前の不動産賃貸業の常識に大きな変化が出ていると肌で感じています。

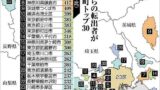

大都会・東京から郊外に人が流出

今回このテーマを考察しようと考えたきっかけは以下の2つの記事です。

記事の要点をまとめると、以下が挙げられます。

- コロナ渦により東京都から他県への人口流出が続いている(2020年の転出者増は47都道府県で唯一)

- 転出先は神奈川、千葉、埼玉の3県が半数以上(55%)を占めている

- 転出先の市区町村は、都心までのアクセスが30分~1時間程度の場所がほとんど(在来線、新幹線)

- 主な理由は「リモートワークの普及」と「生活苦により家賃が安い郊外に移る人が増えたこと」

これまで日本の人口動態の大きな課題として「東京一極集中」が挙げられていました(参考:国土交通省レポート)。これを背景として一般的に言われている不動産賃貸業の常識の1つに「都心の賃貸需要は堅実・旺盛で空室は早く埋まりやすい」というものがありました。

しかしコロナによって東京一極集中どころか、東京から都心へのアクセスが良好な郊外エリアに人が流出しています。この事実を不動産賃貸業の観点で言えば、東京都心の賃貸需要が減少し、郊外エリアの賃貸需要が増加することを意味し、これまでの常識が通用しなくなりつつある状況が見えてきます。

空室状況で見る都心と郊外の賃貸需要の変化

本当に都心の賃貸需要は減少し、郊外での需要が増加しているのでしょうか。先に述べたように私は都心と郊外双方に単身用物件を所有しており、今年2021年に双方で空室が発生しました(間取りは全て1K)。そこで今年の空室状況を確認し、賃貸需要が本当に変化しているのかを観てみましょう。

| 立地 | 退去日 | 空室期間 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 都心(東京都品川区) | 4月26日 | 89日間 | 募集期間中に賃料を5,000円減額 |

| 郊外(神奈川県大和市)部屋A | 1月13日 | 39日間 | |

| 郊外(神奈川県大和市)部屋B | 1月14日 | 44日間 | 入居者は都心にキャンパスを持つ某大学の学生 |

| 郊外(神奈川県大和市)部屋C | 5月26日 | 35日間 | |

| 郊外(神奈川県大和市)部屋D | 5月31日 | 62日間 | |

| 郊外(神奈川県大和市)部屋E | 7月31日 | 31日間 |

なんと、都心の物件の空室期間が最も長くなってしまいました。しかも募集途中に賃料を前入居者の時から5,000円減額してようやく埋まりました。補足ですがこの物件は最寄り駅から徒歩5分でJR&私鉄の計3路線を利用できる好立地にあります。それでも空室が埋まるまで3カ月かかりました。

またそもそもこの物件が空室になった理由は、コロナ渦でリモートワーク中心になったことによる郊外への転居でした。更にこの募集期間に不動産業者と会話したところ、周辺エリアでも空室が多くなっており簡単には埋まらない状況が続いているとのことでした。ちなみにその不動産業者の対応品質は(私の感覚ですが)決して悪くなかったです。

このように私が所有する都心の単身用マンションは、都心からの人の流出の影響をモロに受けていたと言えます。

次に郊外の物件の空室状況ですが、郊外の物件も最寄り駅から徒歩3分の悪くない立地ではありますが、路線は私鉄1路線のみで各駅停車しか止まらず、都心(山手線沿線)へのアクセスは約1時間です。それにも関わらず、賃料の減額が一切無くても平均して50日程度で空室が埋まっています。私の肌感覚としても、今年は昨年や一昨年と比べて空室が早く埋まっている感じです。

そして備考にも記載しておりますが、その内の一室には山手線内に広大なキャンパスを持つ某大学に通う大学生が入居しました。キャンパスまで電車で1時間強掛かるので、コロナ以前ではほとんどターゲットにならなかったと思います。しかしオンライン授業が一般的になりつつある今、これくらい離れている物件もターゲットになり得ることを理解できました。

ちなみに退去(=流出)も5件とそれなりの数がありますが、結婚や海外転勤といった特別な理由の方が多かったです。

このように私が所有する郊外の単身用マンションはコロナ渦によるターゲット層の広がりもあり、退去はそれなりにあったものの空室は比較的早く埋まっており、賃貸需要の増加を実感しました。

コロナ渦で活きるRC構造の強み

これまで「立地」の観点で賃貸物件のニーズの変化を観てきましたが、もう1つの「構造」についてはどうでしょうか。

先の記事では、都心からの流出と郊外への流入の理由に 「リモートワークの普及」と「生活苦により家賃が安い郊外に移る人が増えたこと」 が挙げられています。私がいま勤めている会社でもリモートワークが主になっており、コロナ渦によって働き方が大きく変化していることを実感しています。

リモートワークおよびオンライン授業では声を出す機会が頻繁に出てきますし、回線の品質が悪くてやむを得ず大きな声を出したりする場面も出てきます。しかし遮音性の高くない木造や鉄骨造のアパートでは隣室に声が漏れてしまったり、逆に隣人のリモートワークの声が聞こえてきて仕事に集中できなくなる懸念が出てきます。このため賃貸物件を探す人の中には木造や鉄骨造を意識的に避ける人が一定の割合で出てくることが想定できます。

この点、木造や鉄骨造と比較して遮音性が非常に高いRC造のマンションであれば、声が漏れたり聞こえたりする心配がほとんどなくなりますので、コロナ渦とRC構造の建物はいわば相性が良く、RC構造の建物のニーズが高まるでしょう。私の所有する一棟RCマンションの周囲には木造アパートがたくさん建っており賃貸募集で競合しますが、先に述べた空室期間の短さはRC構造である点も貢献していたと感じています。

ちなみに私は以前の投稿で書いた通りRC構造の物件しか買わないポリシーです。このポリシーはコロナ渦になる前から確立していたものですが、今から思えばRCに集中していて良かったと言えるかもしれません。

アフターコロナ時代の賃貸ニーズを見極める

さてこれまでは「コロナ渦」、つまりウィズコロナにおける賃貸ニーズの変化を観てきました。この記事を書いているのは2021年9月26日で、この9月末には緊急事態宣言の一斉解除の可能性が高まっています。2回ワクチンを接種した人の割合も50%を優に超えており、近い将来コロナが普通の風邪になるアフターコロナの時代がやってくる気配が濃厚です。

アフターコロナ時代を迎えた時にコロナ渦で変化した賃貸ニーズがどうなるのかは、しっかりと見極めなければならないと思います。つまり都心から郊外に移り住んだ人たちが都心に戻ってくるのか、そしてリモートからオフィス勤務中心の働き方、キャンパスでの対面授業に戻るのか、ということです。

私の予想としては、都心に戻る人たちは一定数いるでしょうが半数以上の人はそのまま郊外に住み続けると考えます。理由は、これからの働き方はオフィス勤務とリモートのハイブリッドワークになっていくと考えるからです。イメージとしては重要な会議のある週の1~2日はオフィス勤務で残りはリモート勤務、という感じです。学校(大学)についても同様です。

私自身もそうですが、コロナ渦で週の大半もしくは全ての勤務日がリモートワークだった方もいらっしゃると思います。しかしリモートワークが大半を占めると、部下の業務状況の把握が困難になるなど様々な業務上の課題が生じました。ハイブリッドワークはその一部もしくは多くの部分を解決できる手法であり、これからの主流の働き方になっていくと考えます。

ポイントは先の記事の通り、23区からの転出先の多くが「都心まで30~1時間程度のアクセス良好な場所」である点です。この傾向は移転している人々が、時折都心に移動する機会があるという想定をしていることを意味します。つまりハイブリッドワークが主流になった場合、週1,2回、片道1時間程度の通勤になっても問題ない(=都心に戻る必要はない)と考える人は多いだろうと予想します。

また建物構造については、ハイブリッドワークが主流になればRC構造のメリットが活きる状況が続きますので、木造や鉄骨造に比べて賃貸需要は手堅いものになると考えます。

しかしこれはあくまで現時点での予想です。ニーズは時代と共に変化するものです。しっかりと見極め、今後の不動産投資の戦略に取り入れて行きたいと思います。

今回の記事は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。